La metafora serve ad attualizzare il rapporto trentennale fra il Campus di Rimini dell’Università di Bologna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

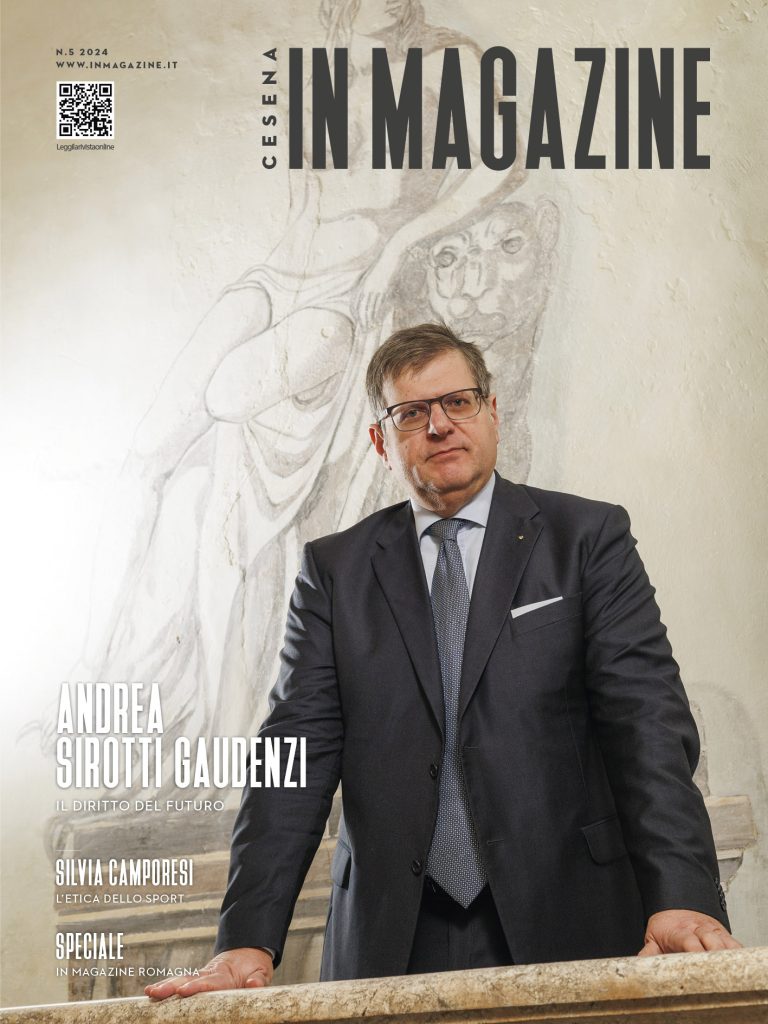

Palazzo Buonadrata ha svolto un ruolo decisivo per la crescita dell’università sul territorio, dalla sua nascita 30 anni fa ad oggi, con circa 22 milioni di euro. Un protagonismo appannato dalla crisi di Banca Carim e il sostegno è sceso progressivamente da 1,9 milioni ai 162.000 euro nel 2023 e a 85.000 nel 2024.

Per fotografare l’attualità è utile un altro elemento, ossia citare Luciano Chicchi e Leonardo Cagnoli, uomini di Fondazione che, in stagioni diverse, hanno storicamente tenuto desto il dialogo, agendo su entrambi i fronti.

“Il nostro dialogo si regge su due dimensioni, una di tipo istituzionale in cui la disponibilità economica è centrale,” dice Alessia Mariotti, da gennaio 2022 presidente del Campus di Rimini. “Ma l’efficacia nel contribuire alla costruzione del capitale culturale cittadino dipende dalla seconda dimensione, quella delle persone, dal loro portato relazionale e politico.

La ‘terza missione’ voluta dal Ministero formalizza il ruolo degli atenei nei contesti territoriali e racchiude il senso di una presenza, libera percorsi più agili e ci aiuta nel trasferimento delle conoscenze verso la società civile. Su questo ci siamo ritrovati e, con la Fondazione, abbiamo avviato un lavoro in sinergia.”

A Palazzo Buonadrata da sette mesi s’è insediato Paolo Pasini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, che sulla centralità della trasmissione del sapere e di fare rete ha costruito il suo programma. “Campus e Fondazione,” dice, “condividono uno scopo fondamentale: lo sviluppo del territorio. Entrambi possiedono competenze e conoscenze, l’oro del futuro.

Ci è parso intelligente riunirle. La ricchezza economica non basta a garantire sviluppo, al massimo restituisce una rendita di posizione. Per crescere serve consolidare il capitale culturale e se, dal punto di vista finanziario, non siamo più nell’agio antico, abbiamo l’obbligo di percorrere la strada rimasta. Per andare dove? Guardi, è pieno il mondo di esperti che ci dicono dove andare, più difficile che dicano con chi andarci.”

“Mi rifaccio alla teoria della quadrupla elica,” rilancia la professoressa Mariotti, “imprese, istituzioni pubbliche, università e società civile. Per garantire sviluppo, devono muoversi di concerto, con una visione condivisa. Il rinnovato rapporto fra Università e Fondazione va in questa direzione.”

Su cosa si fonda? “Su azioni congiunte in ambito culturale, su un’azione più capillare di sensibilizzazione nell’opinione pubblica rispetto alla risorsa che l’Università rappresenta per il territorio. Oltre all’evidente contributo sul trasferimento tecnologico verso le imprese, bisogna ricordare che il Campus di Rimini è il più internazionale dei Campus: dei circa 5.000 studenti, il 23% sono internazionali.

Si tratta di residenti temporanei che dovremmo sforzarci di far diventare definitivi. Perché sono dei talenti, per usare i termini del bando regionale, che abbiamo contribuito a formare e sui quali abbiamo investito come società. Per accoglierli e garantire che restino sul territorio, occorre investire sulla residenzialità studentesca.

Stiamo lavorando su questo con Comune e Fondazione, ma serve anche uno sforzo maggiore da parte dei privati. La proverbiale accoglienza di questo territorio troverebbe così un ulteriore elemento di concretezza.”

“Pensiamo all’università,” aggiunge Pasini, “per il valore economico che rappresenta, ma va considerato ugualmente il tesoro di conoscenza e competenza che garantisce. Fra pochissimi anni si dimezzerà il potenziale di iscritti ad ogni livello di istruzione,” prosegue Pasini sul Campus di Rimini.

“Giustamente dobbiamo trattenere i giovani laureati riminesi, però è normale che chi studia si stabilisca dove trascorre il tempo dello studio. Concordo sul fatto che vanno trattenuti sia i nostri ragazzi che gli ospiti temporanei. Per dare concretezza al ragionamento serve un pensiero condiviso, attingere alle risorse della reciprocità, scambiarsi esperienze e soluzioni. Ci sono precisi studi sull’effetto diretto sull’incremento del benessere diffuso.”

Su cosa state lavorando insieme? “S’è avviata una collaborazione su momenti di incontro con studenti internazionali in ambito ambientale,” concludono Mariotti e Pasini. “I saperi devono uscire dalle rispettive mura e incontrare la comunità.

Insieme al Comune ci stiamo confrontando su come intervenire per arginare l’abbandono scolastico e contrastare il fenomeno dei Neet. In sintesi, giovani che non studiano, non lavorano e non cercano nulla per risolvere la loro condizione. C’è un grande spazio per la comunicazione rivolta al territorio del ruolo dell’università. Che non è la formazione al lavoro, ma la produzione di teste pensanti.”