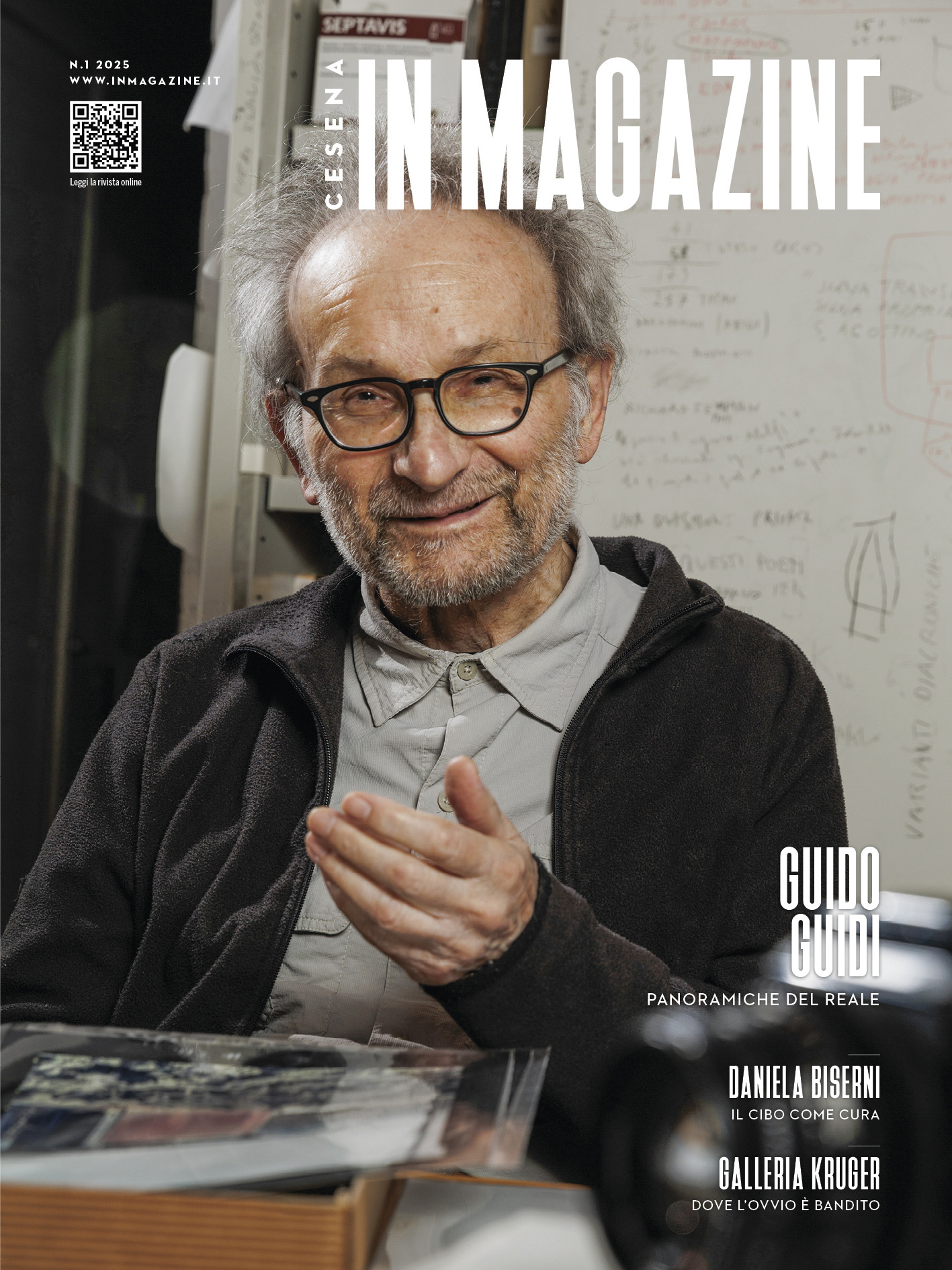

Dal 1996 Ottavio Dantone è il direttore musicale dell’Accademia Bizantina di Ravenna. Sotto la sua direzione, nel giro di pochi anni, si è affermata come uno degli Ensemble di musica barocca con strumenti antichi più noti e accreditati nel panorama internazionale.

Ottavio Dantone, da appassionato studioso, ha accostato al repertorio già noto titoli meno eseguiti o in prima esecuzione moderna nei festival e nei teatri più importanti del mondo come il Teatro alla Scala di Milano, Glyndebourne Festival Opera, Teatro Réal di Madrid, Opéra Royal de Versailles, Opernhaus Zürich e London Proms. Dal 2024 è direttore musicale dell’Innsbrucker Festwochen der Alten Musik.

D. Maestro Dantone, oggi lei è conosciuto in tutta Europa e non solo. Anche la musica barocca va riscuotendo sempre maggior successo. Perché e quando ha scelto questa musica, oppure è stata una casualità?

R. “È accaduto per caso. Avrò avuto quattro o cinque anni: mi regalarono, per Natale, uno di quei giocattoli, una tastiera, con libretto annesso. Posso dire che è stata una casualità perché, poi, giocandoci, cominciai a cercare le note e a comporre, ma non avevo un insegnante. Dopo qualche anno, facendo il chierichetto in parrocchia, mi avvicinai all’organo. Era un suono che mi affascinava.

Lì ho incontrato un sacerdote responsabile della Cappella del Duomo di Milano e fui ammesso ai cantori del Duomo e vi rimasi per quattro anni. Ebbi le prime lezioni di pianoforte e poi mi iscrissi alla classe di Organo del Conservatorio di Milano. Fin da studente ho iniziato a suonare il clavicembalo. Vinsi il concorso di Bruges, con Gustav Leonhardt in giuria. Con i soldi della vincita ho potuto comprarmi un nuovo clavicembalo. Oggi li conservo entrambi.”

D. Quando si è innamorato della musica barocca?

R. “Mi sono formato nella musica antica. Il primo innamoramento è avvenuto con Bach e poi perché la musica barocca mi lascia spazio all’improvvisazione, all’interpretazione. Tutto questo mi ha dato una forma mentale adatta all’interpretazione di questo tipo di musica. E devo ammettere che ho avuto molta fortuna. Milano mi ha dato tanto. La prima volta che ho diretto un’orchestra ero un clavicembalista, è stato a Milano Classica, su invito di Arruga. Anni dopo, sono stato chiamato alla Scala da Riccardo Muti.”

D. La musica barocca era eseguita negli anni Settanta e Ottanta soprattutto da orchestre olandesi, svizzere, inglesi. Lei, Ottavio Dantone, ne era già affascinato. Perché?

R. “Negli anni Ottanta seguivo il repertorio di questi Paesi. Ma più tardi gli italiani hanno cominciato a specializzarsi in questo settore e, particolare non da poco, va ricordato che la lingua predominante era quella italiana.

I miei studi di approfondimento li ho fatti in Italia: la ricerca delle fonti, lo studio sulla retorica musicale. Un lavoro che ho svolto autonomamente. Voglio sottolineare che la lettura da parte di un italiano sulla propria lingua può portare a risultati molto più interessanti.”

D. Com’era la situazione della musica antica inizialmente e com’è oggi? C’è una crescita di interesse, anche da parte dei giovani?

R. “Negli ultimi anni in Italia, nei conservatori, sono state attivate molte classi di barocco e si vedono già gli effetti sulla formazione dei giovani interpreti. La scuola italiana del barocco sono convinto che avrà sempre maggior seguito in quanto l’interesse è andato crescendo in questi ultimi 20-30 anni.

Alcuni miei strumentisti insegnano in vari conservatori. Io stesso ho insegnato a Mantova e a Torino, quando sono riuscito a trovare spazio nei miei numerosi impegni. Diventa sempre più difficile accettare cattedre mentre riesco ancora a fare delle master class.”

D. Il successo crescente della musica barocca a cosa è dovuto prevalentemente?

R. “Credo che la sempre maggiore conoscenza e competenza sul linguaggio permetta agli interpreti, e non solo, di comunicare la musica a tutti in maniera più facile, una comunicativa più efficiente. Ed è per questo che anche i giovani hanno scoperto nella musica barocca un fascino, un ritmo, chiamiamolo anche uno swing, che li affascina. A volte la musica barocca può sembrare più vicina alla musica moderna, piuttosto che alla musica dell’Ottocento, perché ha una naturale comunicativa, una ritmica melodica che arriva più facilmente al cuore, alle corde delle persone.”

D. La lingua italiana ha contribuito a questo bel risultato?

R. “Sì. Credo proprio che un notevole merito potrebbe essere anche quello della lingua italiana, in uso nel Seicento e Settecento, in Italia e in Europa come lingua ufficiale della musica barocca. Le corti europee chiamavano compositori italiani ai quali ordinavano le opere.

Lo stesso Händel, a Londra, componeva in italiano perché è una lingua che ha una sonorità e una morbidezza che meglio si adatta alla musica e meglio esprime le passioni. Secondo me non è tanto importante la qualità del libretto ma come si esprimono le parole. Il modo di esprimersi in italiano, sia musicale che vocale, è molto più espansivo e comunicativo.”

D. Ottavio Dantone ha apportato modifiche nelle sue esecuzioni? Se sì, quali?

R. “No, modifiche no. Cerco sempre di leggere quello che c’è scritto. Però, va detto che nella musica barocca c’è scritto solo il 10-20%, il resto può essere dedotto dai rapporti tra musica e parole, con la retorica, i rapporti fra i codici che permettono più soluzioni.

Bisogna cercare di capire cosa il compositore intendeva trasmettere e questo richiede uno studio profondo per cercare di intuire ciò che non è scritto, ogni significato che la frase poteva avere, ogni intervallo musicale che poteva proporre diverse interpretazioni.”

D. In ultimo, può spiegare la frase che ha pronunciato dopo l’esecuzione de L’Italiana in Algeri al Teatro alla Scala: “Qui mi sento a casa!”?

R. “Mi sento a casa a Milano dove ho studiato e mi sono formato, e alla Scala perché è il punto di riferimento della musica e vi ritrovo tanti musicisti amici che hanno condiviso con me gli studi. Sì, alla Scala mi sento a casa.”